ENTRETIEN AVEC RINO FERRARI

(Réalisé le 20 Mai 1980 de 15 H à 16H45)

(Autoportrait de Rino Ferrari, 1946)

J’ai rencontré le dessinateur Rino Ferrari à Paris au mois de mai 1980 dans son appartement situé au 5e étage d’un bel immeuble du 94, rue Jouffroy, dans le 17e Arrondissement.

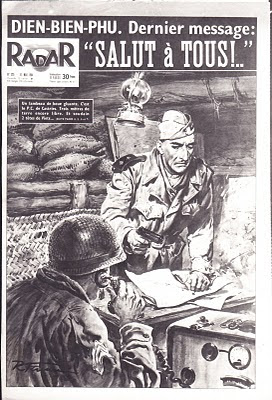

Je lui avais écris les 9 et 13 mai en lui demandant de le rencontrer et en lui adressant un questionnaire qui tournait autour du journal Radar dont les superbes « unes » faites au lavis en noir et blanc et en quadrichromie me fascinaient beaucoup. Il y avait un tel coup de main et une telle expérience dans le dessin qu’on ne pouvait pas le quitter des yeux. Chaque œuvre était inédite et donnait de la réalité un aspect différent. Il y avait aussi une maitrise totale de l’anatomie et de la perspective dans chacune des illustrations. Et ces deux techniques étaient sans faille chez l’artiste d’une illustration à l’autre, d’un lavis à l’autre, que ce soit dans le fait divers ou dans la bande dessinée qu’il illustrait avec un charme et une vigueur toute particulière.

Rino Ferrari était alors en Italie et mon premier coup de téléphone chez lui me trouva en présence de la gardienne de l’appartement qui me permit de lui écrire dans son pays d’origine en me communiquant son adresse. Lorsque je me présentais à son appartement, je remarquais en la franchissant la lourde porte blindée qui protégeait son appartement. Il m’accueillit simplement et me présenta son épouse Giulia. Je lui demandais si je pouvais réaliser l’entretien en l’enregistrant. Il secoua la tête et ajouta que je ne pouvais pas prendre de notes. Ça n’allait pas être facile et je ne m’attendais pas, moi qui avais fait pas mal d’enregistrements d’écrivains, à me trouver devant pareil problème. Aujourd’hui, encore, je le regrette car je ne me souviens plus du détail de sa voix.

C’est donc à ma mémoire de l’époque qui était meilleure que celle d’à présent et aux notes que je m’empressais de transposer sur le papier immédiatement en rentrant à mon hôtel que l’on doit cet entretien.

Rino Ferrari était un homme puissant qui avait dans les soixante dix ans à l’époque et son regard, encore direct, était très scrutateur même derrière ses lunettes. Ses cheveux coiffés vers l’arrière dégageaient un front imposant et léonin. Il était au sommet de son art. Son épouse très avenante, Giulia, qui avait tout de la mater italienne contribua beaucoup à détendre l’atmosphère. En fait, je crois que Rino Ferrari n’aimais pas beaucoup les journalistes et même le contact avec les curieux de son œuvre comme je l’étais. J’entrepris studieusement de commencer à lui poser les questions que j’avais bien préparées sur Radar, questions que je lui avais d’ailleurs envoyées et sur son travail pour les journaux, lorsqu’il m’arrêta et me déclara que son vrai métier était peintre sculpteur et qu’il avait été formé depuis 1933 à la discipline de sculpteur par ses maîtres italiens, lorsqu’il était étudiant aux Beaux Arts à Milan, en Italie. L’un de ceux-ci d’ailleurs habitait sur le même palier que lui.

Les illustrations pour Radar et les autres revues auxquelles il avait participé pendant de longues années depuis son arrivée en France n’étaient qu’un pis-aller mais ne procédaient pas de la profondeur de son œuvre qui était bien sûr ailleurs dans la sculpture dont il avait fait dès sa jeunesse son ambition. Ainsi l’homme que j’admirais se révélait assez différent de celui que j’avais imaginé. Et si sur un plan ma déception était grande, je finis par découvrir par la suite qu’il était plus qu’un simple dessinateur de tranches de faits divers dans de terribles réalités pour Radar ou de représentations merveilleuses de l’amour que se vouaient les jeunes gens en se faisant les promesses du mariage, dans le magazine féminin Rêves. En fait, en y réfléchissant bien maintenant, ces réalités étaient présentes dans son œuvre majeure mais sous une haute forme de sophistication et à travers un moyen d’expression bien différent.

L’illustration, il l’avait pratiquée de 1945 à 1949 en Italie pour l’hebdomadaire,La Domenica del Corriere. En effet, à la chute du fascisme, l’illustrateur titulaire depuis 1941 du grand journal était Walter Molino qui fut accusé d’avoir frayé avec les autorités fascistes et mis en prison. Le journal alors appela Rino Ferrari, qui était un homme neuf, peu marqué auprès des politiques et qui avait lutté dans la Résistance italienne. La direction lui confia alors la première page de la Domenica , tandis qu’Achille Beltrame, un autre grand dessinateur, faisait la dernière page de l’hebdomadaire.

Fin 1948, ayant amassé un petit pécule pour partir aux Etats-Unis, il entreprit d’abord de faire un voyage dans les capitales européennes de l’art. Il commença par Paris puis se dirigea vers la Belgique et les Pays-Bas. Il revint à PARIS et là faute d’argent suffisant pour payer son voyage en Amérique, il se fit engager au début de 1949, par un éditeur français qui cherchait un excellent illustrateur pour un grand journal qu’il venait de lancer, c’était Radar.

Il ne fait nul doute que le travail de Rino Ferrari intéressa au plus haut point André Beyler, assez peu satisfait d’un précédant illustrateur au style sans relief. Il signa donc à Ferrari un contrat avantageux, ce qui n’était pas toujours le cas avec tous ses journalistes. Il débuta donc à partir du numéro 24 du 24 juillet 1949. La scène s’intitulait « S.O.S Bagarre à bord de l’avion ». Il faut reconnaître que le C.46 plongeant vers une colline avec ses passagers hurlants à la suite d’une bagarre hystérique déclenchée par un passager est extraordinaire de vérité. Dans le même temps, il continuait son travail pourLa Domenica Del Corriere.

Comme je lui demandai combien de temps, il lui fallait pour réaliser un lavis d’une grande page pour Radar, il me déclara qu’il lui fallait de cinq à six heures pour le terminer et le remettre au porteur cycliste qui le livrait au journal, situé au 8, boulevard Poissonnière. A ce moment-là, Giulia Ferrari qui vouait à son mari une grande admiration interrompit la conversation et entreprit de raconter une petite anecdote montrant la compréhension et la bonté de son époux. Du temps où il travaillait pour Radar, un garçon coursier venant de prendre livraison de sa planche la perdit en chemin. Affolé parce qu’il allait être renvoyé, il revint raconter à Rino Ferrari ce qu’il lui était arrivé. Bien lui en prit car Rino Ferrari intervint pour que le garçon ne soit pas puni et pour faire taire le rédacteur en chef, il exécuta de nouveau en cinq heures, le même travail pour que l’édition tombe en temps voulu. Poursuivant la conversation au sujet de la une de Radar, Rino Ferrari me dit que c’était un travail dur, une discipline à laquelle il lui avait fallu s’adapter car il fallait tout connaître et que tout soit précis jusque dans le moindre détail. Cela nécessitait donc une documentation immédiate et sans faille. Il fallait que cela soit fait avec scrupule et méthode pour aboutir à un lavis parfait. On le voit les journées de Rino Ferrari étaient bien pleines si l’on considère qu’il passait 5 à 6 autres heures pour faire la une dela Domenica del Corriere. Et cela n’était rien, car lorsqu’Andréas Rosemberg (un dessinateur qui devait devenir célèbre par son travail sur la Légion étrangère) qui travaillait sur la bande dessinée d’une pleine page dans le journal se désista, Ferrari s’en chargea à partir du numéro 35 du 9 octobre 1949. C’était une aventure maritime, pleine d’action, sur un scénario de G. Constant, intitulé : « Le Destin est à bord ».

À partir de ce moment-là, Rino Ferrari deviendra la véritable cheville ouvrière du succès de l’hebdomadaire. Son style très réaliste basé sur une documentation extrêmement précise est un véritable panoramique d’un drame définitif. Cette fascination pour le dessin de Rino Ferrari touchait tout le monde. Et lorsque je parle du journal et de son illustrateur à mes amis ou aux membres de ma famille, ils savent tous de quoi il retourne. Pour ce qui est des bandes dessinées si l’on tient compte de ce qui se faisait à l’époque on peut dire que leur mise en page était recherchée et presque hors de l’ordinaire puisque l’illustrateur pulvérisait le cadre traditionnel de la bande dessinée à chaque fois d’une manière différente.

Hier, tombant chez Virgin sur un dictionnaire de la bande dessinée tout récent, j’ai cherché en vain le nom de Ferrari. Il est vrai qu’à l’époque on ne vendait pas d’albums à la pelle…

Mais le travail ne manquait pas aux Editions Nuit et jour. André Beyler lui confia aussi la une du journal féminin Rêves avec des dessins conçus dans un tout autre esprit que celui de Radar. Le travail de Rino Ferrari donna d’une manière éclatante, toute la fraicheur attendue pour ce magazine. L’idée était de mettre en scène un éternel couple de jeunes tourtereaux habillés de vêtements à la mode de l’époque et Rino Ferrari le fit de 1952 à 1955 presque sans interruption chaque semaine.

Il me parla un peu d’André Beyler et reconnut que son patron était devenu très riche et qu’il avait acquis un immeuble tout entier au 14 boulevard de la Madeleine où il réinstalla sa maison d’édition. Il ajouta qu’il avait autour de lui une petite cour de flatteurs qui voulurent le lancer dans la politique et lui firent transformer l’aspect du journal. A partir de ce moment-là, Rino Ferrari se sentit libre de quitter Radar, ce qui se fit progressivement, et de travailler pour un autre éditeur.

Son talent avait fini d’ailleurs par attirer l’attention d’un grand amateur de bandes dessinées, un italien installé comme Ferrari, en France, l’éditeur Cino Del Duca qui ne l’oubliera pas quand Radar sera sur son déclin à la fin des années 50 et que le journal changera de formule et de format. Il proposera à Ferrari de travailler pour lui et lui ouvrira les portes de tous ses journaux. Il lui demandera d’illustrer dès 1959, le journal Lui qu’il venait de lancer (rien à voir avec le journal homonyme qui basera beaucoup plus tard son succès sur ses pin-up à la une) en lui fournissant les deux couvertures de ce journal qui hélas fut éphémère, il exécutera environ une trentaine de superbes couvertures, il lui accordera aussi une page dans l’hebdomadaire Nous Deux où il dessinera des faits divers plus légers que ceux de Radar, sous une rubrique intitulée « C’est arrivé, hier », encore en 1959, et enfin, il lui demandera d’illustrer des Contes pour enfants, tel que Le Petit Poucet et les Contes de Perrault que les jeunes français découvriront quelques mois après les petits italiens dans les superbes albums des Editions Fabbri et plus tard encore dans les volumes des Editions de Paris.

Enfin, toujours vers la fin de l’année 1961, Rino Ferrari aura aussi ses entrées dans le le quotidien Paris Jour du grand éditeur avec ses bandes dessinées verticales dans une série historique sans titre précis mais consacré à des destins plus ou moins tragiques de femmes amoureuses.

Cependant, Rino Ferrari reconnut à propos de Cino Del Duca que bien qu’il fut très généreux puisqu’il était très riche, il pouvait avoir un tas d’idées et en changer souvent, ce qui l’amenait à demander des modifications alors que le travail était terminé. Ce qui me fit penser que les relations entre les deux hommes n’avaient pas été toujours au beau fixe. Sur sa manière de travailler, Rino Ferrari déclara aussi qu’il y avait vraiment un phénomène à étudier dans la création artistique, par exemple, quand il imaginait la scène qu’il avait à illustrer, il devait la voir d’une manière floue jusqu’à ce qu’elle se précise avec de plus en plus de netteté et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exécuter le travail en toute liberté. Toujours au sujet de son travail, il précisa qu’il se documentait d’une manière très précise et son épouse, artiste elle aussi, l’aidait en cherchant les modèles de voiture de l’époque ou les avions ou les monuments quand cela était nécessaire. Ce qui l’avait conduit à avoir une documentation énorme et à acheter toutes sortes de livres afin d’avoir le plus grand nombre de détail. Il travaillait avec des photographies quand il y en avait pour reconstituer un fait divers et en dernier ressort avec son imagination quand il n’y avait pas de documentation.

Il me cita en exemple la double page du couronnement de la reine d’Angleterre (n° 226 du 7 juin 1953). Il se rendit avec toute l’équipe du journal en Grande Bretagne. Il obtint une autorisation pour faire des esquisses des joyaux du couronnement d’Elisabeth d’Angleterre. Le tirage de ce journal parvint à atteindre le million !

Mais, en cette année 1980, Rino Ferrari me confirme qu’il ne travaille plus pour l’illustration. Il sculpte et travaille sur des bijoux et des médailles qu’il vend dans tous les pays du nord de l’Europe et pour l’Allemagne.

Une explication me fut fournie par Rino Ferrari à propos de la fin de son travail d’illustrateur pour les journaux de la Presse et sur sa décision de s’en retirer. Il s’était arrêté pour se lancer dans un travail très prenant qui lui demanda quatre années de 1964 à 1967 pour réaliser quatre grandes illustrations de L’Enfer de la Divine Comédie de Dante. Une grande partie de cette œuvre fut exécuté avec un pinceau plus fin qu’une plume. Il travaillait à la loupe sur des têtes pas plus grande qu’un cm. Il fallait faire les ombres portées de manière à ce que soit à l’agrandissement, soit à la réduction, le moindre détail soit reproduit avec la plus grande netteté.

Récemment, un grand éditeur français de Nice lui avait demandé d’illustrer pour une édition d’art une œuvre considérable de Victor Hugo, La Légende des Siècles, publiée en trois gros volumes.

Le Cabinet des médailles français lui avait demandé aussi d’exécuter des médailles commémoratives. En fait, il travaillait aussi bien à la réalisation de bijoux parfois à caractère religieux (tel ce Tau qu’il a fait pour le Cabinet du Quai Conti) qu’à caractère profane (tel ce pendentif représentant le signe du Sagittaire) pour un grand joailler Danois. Il a aussi travaillé sur des médailles pour la Suisse.

En cette année 1980, Rino Ferrari était parvenu au sommet de son art et dans les quelques six années qui lui restaient à vivre, il devait produire beaucoup dans le domaine qui lui est cher.

Je n’ai pas abordé dans cette interview un autre aspect de son travail pour les éditeurs de bandes dessinées, notamment pour les Editions Impéria, pour lesquelles il fit des centaines et des centaines d’illustrations pour les petits formats destinés à la jeunesse. C’est qu’en fait j’ignorais tout de cette activité au moment où je le rencontrai et comme il ne m’en parla pas, le sujet ne fut pas abordé. D’autant plus que cette activité soulignait son côté très prévoyant de diversification de ses productions dans le cas d’un mauvais coup dans son travail pour la presse. Et les évènements se chargèrent de prouver qu’il avait raison. Mais sauf au début de son travail pour cette maison d’édition, Impéria, à laquelle il donna de très belles illustrations, jamais il ne signa la moindre d’entre elles.

Puis le temps passa et la mort emporta Rino Ferrari en 1986 quelques temps après la vente de son appartement parisien. J’appris sa mort. J’écrivis à son épouse Giulia et j’entretins une correspondance dans laquelle elle me livra les informations que Rino Ferrari n’avait pas voulu me fournir à l’accueil quand je fis sa connaissance. Je vous les livrerai dans un futur épisode constitué par une bio-bibliographie de cet étonnant et grand artiste que fut Rino Ferrari.

Charles MoreauCopyright juin 2010

Je lui avais écris les 9 et 13 mai en lui demandant de le rencontrer et en lui adressant un questionnaire qui tournait autour du journal Radar dont les superbes « unes » faites au lavis en noir et blanc et en quadrichromie me fascinaient beaucoup. Il y avait un tel coup de main et une telle expérience dans le dessin qu’on ne pouvait pas le quitter des yeux. Chaque œuvre était inédite et donnait de la réalité un aspect différent. Il y avait aussi une maitrise totale de l’anatomie et de la perspective dans chacune des illustrations. Et ces deux techniques étaient sans faille chez l’artiste d’une illustration à l’autre, d’un lavis à l’autre, que ce soit dans le fait divers ou dans la bande dessinée qu’il illustrait avec un charme et une vigueur toute particulière.

Rino Ferrari était alors en Italie et mon premier coup de téléphone chez lui me trouva en présence de la gardienne de l’appartement qui me permit de lui écrire dans son pays d’origine en me communiquant son adresse. Lorsque je me présentais à son appartement, je remarquais en la franchissant la lourde porte blindée qui protégeait son appartement. Il m’accueillit simplement et me présenta son épouse Giulia. Je lui demandais si je pouvais réaliser l’entretien en l’enregistrant. Il secoua la tête et ajouta que je ne pouvais pas prendre de notes. Ça n’allait pas être facile et je ne m’attendais pas, moi qui avais fait pas mal d’enregistrements d’écrivains, à me trouver devant pareil problème. Aujourd’hui, encore, je le regrette car je ne me souviens plus du détail de sa voix.

C’est donc à ma mémoire de l’époque qui était meilleure que celle d’à présent et aux notes que je m’empressais de transposer sur le papier immédiatement en rentrant à mon hôtel que l’on doit cet entretien.

Rino Ferrari était un homme puissant qui avait dans les soixante dix ans à l’époque et son regard, encore direct, était très scrutateur même derrière ses lunettes. Ses cheveux coiffés vers l’arrière dégageaient un front imposant et léonin. Il était au sommet de son art. Son épouse très avenante, Giulia, qui avait tout de la mater italienne contribua beaucoup à détendre l’atmosphère. En fait, je crois que Rino Ferrari n’aimais pas beaucoup les journalistes et même le contact avec les curieux de son œuvre comme je l’étais. J’entrepris studieusement de commencer à lui poser les questions que j’avais bien préparées sur Radar, questions que je lui avais d’ailleurs envoyées et sur son travail pour les journaux, lorsqu’il m’arrêta et me déclara que son vrai métier était peintre sculpteur et qu’il avait été formé depuis 1933 à la discipline de sculpteur par ses maîtres italiens, lorsqu’il était étudiant aux Beaux Arts à Milan, en Italie. L’un de ceux-ci d’ailleurs habitait sur le même palier que lui.

Les illustrations pour Radar et les autres revues auxquelles il avait participé pendant de longues années depuis son arrivée en France n’étaient qu’un pis-aller mais ne procédaient pas de la profondeur de son œuvre qui était bien sûr ailleurs dans la sculpture dont il avait fait dès sa jeunesse son ambition. Ainsi l’homme que j’admirais se révélait assez différent de celui que j’avais imaginé. Et si sur un plan ma déception était grande, je finis par découvrir par la suite qu’il était plus qu’un simple dessinateur de tranches de faits divers dans de terribles réalités pour Radar ou de représentations merveilleuses de l’amour que se vouaient les jeunes gens en se faisant les promesses du mariage, dans le magazine féminin Rêves. En fait, en y réfléchissant bien maintenant, ces réalités étaient présentes dans son œuvre majeure mais sous une haute forme de sophistication et à travers un moyen d’expression bien différent.

L’illustration, il l’avait pratiquée de 1945 à 1949 en Italie pour l’hebdomadaire,

Fin 1948, ayant amassé un petit pécule pour partir aux Etats-Unis, il entreprit d’abord de faire un voyage dans les capitales européennes de l’art. Il commença par Paris puis se dirigea vers la Belgique et les Pays-Bas. Il revint à PARIS et là faute d’argent suffisant pour payer son voyage en Amérique, il se fit engager au début de 1949, par un éditeur français qui cherchait un excellent illustrateur pour un grand journal qu’il venait de lancer, c’était Radar.

Il ne fait nul doute que le travail de Rino Ferrari intéressa au plus haut point André Beyler, assez peu satisfait d’un précédant illustrateur au style sans relief. Il signa donc à Ferrari un contrat avantageux, ce qui n’était pas toujours le cas avec tous ses journalistes. Il débuta donc à partir du numéro 24 du 24 juillet 1949. La scène s’intitulait « S.O.S Bagarre à bord de l’avion ». Il faut reconnaître que le C.46 plongeant vers une colline avec ses passagers hurlants à la suite d’une bagarre hystérique déclenchée par un passager est extraordinaire de vérité. Dans le même temps, il continuait son travail pour

Comme je lui demandai combien de temps, il lui fallait pour réaliser un lavis d’une grande page pour Radar, il me déclara qu’il lui fallait de cinq à six heures pour le terminer et le remettre au porteur cycliste qui le livrait au journal, situé au 8, boulevard Poissonnière. A ce moment-là, Giulia Ferrari qui vouait à son mari une grande admiration interrompit la conversation et entreprit de raconter une petite anecdote montrant la compréhension et la bonté de son époux. Du temps où il travaillait pour Radar, un garçon coursier venant de prendre livraison de sa planche la perdit en chemin. Affolé parce qu’il allait être renvoyé, il revint raconter à Rino Ferrari ce qu’il lui était arrivé. Bien lui en prit car Rino Ferrari intervint pour que le garçon ne soit pas puni et pour faire taire le rédacteur en chef, il exécuta de nouveau en cinq heures, le même travail pour que l’édition tombe en temps voulu. Poursuivant la conversation au sujet de la une de Radar, Rino Ferrari me dit que c’était un travail dur, une discipline à laquelle il lui avait fallu s’adapter car il fallait tout connaître et que tout soit précis jusque dans le moindre détail. Cela nécessitait donc une documentation immédiate et sans faille. Il fallait que cela soit fait avec scrupule et méthode pour aboutir à un lavis parfait. On le voit les journées de Rino Ferrari étaient bien pleines si l’on considère qu’il passait 5 à 6 autres heures pour faire la une de

À partir de ce moment-là, Rino Ferrari deviendra la véritable cheville ouvrière du succès de l’hebdomadaire. Son style très réaliste basé sur une documentation extrêmement précise est un véritable panoramique d’un drame définitif. Cette fascination pour le dessin de Rino Ferrari touchait tout le monde. Et lorsque je parle du journal et de son illustrateur à mes amis ou aux membres de ma famille, ils savent tous de quoi il retourne. Pour ce qui est des bandes dessinées si l’on tient compte de ce qui se faisait à l’époque on peut dire que leur mise en page était recherchée et presque hors de l’ordinaire puisque l’illustrateur pulvérisait le cadre traditionnel de la bande dessinée à chaque fois d’une manière différente.

Hier, tombant chez Virgin sur un dictionnaire de la bande dessinée tout récent, j’ai cherché en vain le nom de Ferrari. Il est vrai qu’à l’époque on ne vendait pas d’albums à la pelle…

Mais le travail ne manquait pas aux Editions Nuit et jour. André Beyler lui confia aussi la une du journal féminin Rêves avec des dessins conçus dans un tout autre esprit que celui de Radar. Le travail de Rino Ferrari donna d’une manière éclatante, toute la fraicheur attendue pour ce magazine. L’idée était de mettre en scène un éternel couple de jeunes tourtereaux habillés de vêtements à la mode de l’époque et Rino Ferrari le fit de 1952 à 1955 presque sans interruption chaque semaine.

Il me parla un peu d’André Beyler et reconnut que son patron était devenu très riche et qu’il avait acquis un immeuble tout entier au 14 boulevard de la Madeleine où il réinstalla sa maison d’édition. Il ajouta qu’il avait autour de lui une petite cour de flatteurs qui voulurent le lancer dans la politique et lui firent transformer l’aspect du journal. A partir de ce moment-là, Rino Ferrari se sentit libre de quitter Radar, ce qui se fit progressivement, et de travailler pour un autre éditeur.

Son talent avait fini d’ailleurs par attirer l’attention d’un grand amateur de bandes dessinées, un italien installé comme Ferrari, en France, l’éditeur Cino Del Duca qui ne l’oubliera pas quand Radar sera sur son déclin à la fin des années 50 et que le journal changera de formule et de format. Il proposera à Ferrari de travailler pour lui et lui ouvrira les portes de tous ses journaux. Il lui demandera d’illustrer dès 1959, le journal Lui qu’il venait de lancer (rien à voir avec le journal homonyme qui basera beaucoup plus tard son succès sur ses pin-up à la une) en lui fournissant les deux couvertures de ce journal qui hélas fut éphémère, il exécutera environ une trentaine de superbes couvertures, il lui accordera aussi une page dans l’hebdomadaire Nous Deux où il dessinera des faits divers plus légers que ceux de Radar, sous une rubrique intitulée « C’est arrivé, hier », encore en 1959, et enfin, il lui demandera d’illustrer des Contes pour enfants, tel que Le Petit Poucet et les Contes de Perrault que les jeunes français découvriront quelques mois après les petits italiens dans les superbes albums des Editions Fabbri et plus tard encore dans les volumes des Editions de Paris.

Enfin, toujours vers la fin de l’année 1961, Rino Ferrari aura aussi ses entrées dans le le quotidien Paris Jour du grand éditeur avec ses bandes dessinées verticales dans une série historique sans titre précis mais consacré à des destins plus ou moins tragiques de femmes amoureuses.

Cependant, Rino Ferrari reconnut à propos de Cino Del Duca que bien qu’il fut très généreux puisqu’il était très riche, il pouvait avoir un tas d’idées et en changer souvent, ce qui l’amenait à demander des modifications alors que le travail était terminé. Ce qui me fit penser que les relations entre les deux hommes n’avaient pas été toujours au beau fixe. Sur sa manière de travailler, Rino Ferrari déclara aussi qu’il y avait vraiment un phénomène à étudier dans la création artistique, par exemple, quand il imaginait la scène qu’il avait à illustrer, il devait la voir d’une manière floue jusqu’à ce qu’elle se précise avec de plus en plus de netteté et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exécuter le travail en toute liberté. Toujours au sujet de son travail, il précisa qu’il se documentait d’une manière très précise et son épouse, artiste elle aussi, l’aidait en cherchant les modèles de voiture de l’époque ou les avions ou les monuments quand cela était nécessaire. Ce qui l’avait conduit à avoir une documentation énorme et à acheter toutes sortes de livres afin d’avoir le plus grand nombre de détail. Il travaillait avec des photographies quand il y en avait pour reconstituer un fait divers et en dernier ressort avec son imagination quand il n’y avait pas de documentation.

Il me cita en exemple la double page du couronnement de la reine d’Angleterre (n° 226 du 7 juin 1953). Il se rendit avec toute l’équipe du journal en Grande Bretagne. Il obtint une autorisation pour faire des esquisses des joyaux du couronnement d’Elisabeth d’Angleterre. Le tirage de ce journal parvint à atteindre le million !

Mais, en cette année 1980, Rino Ferrari me confirme qu’il ne travaille plus pour l’illustration. Il sculpte et travaille sur des bijoux et des médailles qu’il vend dans tous les pays du nord de l’Europe et pour l’Allemagne.

Une explication me fut fournie par Rino Ferrari à propos de la fin de son travail d’illustrateur pour les journaux de la Presse et sur sa décision de s’en retirer. Il s’était arrêté pour se lancer dans un travail très prenant qui lui demanda quatre années de 1964 à 1967 pour réaliser quatre grandes illustrations de L’Enfer de la Divine Comédie de Dante. Une grande partie de cette œuvre fut exécuté avec un pinceau plus fin qu’une plume. Il travaillait à la loupe sur des têtes pas plus grande qu’un cm. Il fallait faire les ombres portées de manière à ce que soit à l’agrandissement, soit à la réduction, le moindre détail soit reproduit avec la plus grande netteté.

Récemment, un grand éditeur français de Nice lui avait demandé d’illustrer pour une édition d’art une œuvre considérable de Victor Hugo, La Légende des Siècles, publiée en trois gros volumes.

Le Cabinet des médailles français lui avait demandé aussi d’exécuter des médailles commémoratives. En fait, il travaillait aussi bien à la réalisation de bijoux parfois à caractère religieux (tel ce Tau qu’il a fait pour le Cabinet du Quai Conti) qu’à caractère profane (tel ce pendentif représentant le signe du Sagittaire) pour un grand joailler Danois. Il a aussi travaillé sur des médailles pour la Suisse.

En cette année 1980, Rino Ferrari était parvenu au sommet de son art et dans les quelques six années qui lui restaient à vivre, il devait produire beaucoup dans le domaine qui lui est cher.

Je n’ai pas abordé dans cette interview un autre aspect de son travail pour les éditeurs de bandes dessinées, notamment pour les Editions Impéria, pour lesquelles il fit des centaines et des centaines d’illustrations pour les petits formats destinés à la jeunesse. C’est qu’en fait j’ignorais tout de cette activité au moment où je le rencontrai et comme il ne m’en parla pas, le sujet ne fut pas abordé. D’autant plus que cette activité soulignait son côté très prévoyant de diversification de ses productions dans le cas d’un mauvais coup dans son travail pour la presse. Et les évènements se chargèrent de prouver qu’il avait raison. Mais sauf au début de son travail pour cette maison d’édition, Impéria, à laquelle il donna de très belles illustrations, jamais il ne signa la moindre d’entre elles.

Puis le temps passa et la mort emporta Rino Ferrari en 1986 quelques temps après la vente de son appartement parisien. J’appris sa mort. J’écrivis à son épouse Giulia et j’entretins une correspondance dans laquelle elle me livra les informations que Rino Ferrari n’avait pas voulu me fournir à l’accueil quand je fis sa connaissance. Je vous les livrerai dans un futur épisode constitué par une bio-bibliographie de cet étonnant et grand artiste que fut Rino Ferrari.

Charles MoreauCopyright juin 2010